岐阜・三重・滋賀県を中心とした山歩記

データ / Data

登山日 : 平成24年2月26日 (上のPHOTOは、①グリーンシーズンの頂上、②積雪期の頂上、③尾根道から烏帽子岳、④狗留尊岳頂上の順に表示)。

山 名 : 烏帽子岳、狗留尊岳

読 み : えぼしだけ、くるそんだけ

標 高 : 865.1m、772m

地形図 : 篠立

登山口へのアクセス / Access

1.国道365号線を関ヶ原IC方面から来るとき、左の「緑の村」を過ぎたら右に斜めに入る道がある。信号はない。「烏帽子岳細野登山道」の看板がある。

国道365号線を、いなべ市方面からは県境を過ぎたら左に注意。「かみいしづ温泉・湯葉の湯温泉スタンド」と「烏帽子岳細野登山道」の看板が二つ並んでいる。ここを左折する。信号はない。

2.あとは標識に従う。曲がらなければならない所には全て「烏帽子岳細野道」や「登山道」の標識があり、登山口の駐車場へ誘導してくれる。

コース / Course time

林間広場駐車場---(20)---第一見晴ポイント---(15)---第二P---(10)---第三P---(10)---第四P---(5)---登山道分岐---(35)---烏帽子岳頂上---(40)---狗留尊山頂上---(40)---烏帽子岳頂上---(75)---駐車場

端数は5分、10分単位で切り上げ、休憩時間は含んでいない。

記録 / Report

この日は、天気予報の晴れを信じて出掛けた。藤原岳の頂上で積雪1メートルというネットの情報があったので、藤原より低い烏帽子岳なら雪も少ないだろうと思ったからである。登山道は3年前に歩いた細野道とした。細野道は頂上直下まで尾根歩きが続くので、雪崩の心配も少ないだろう。しかし、天気は晴どころか、出発してすぐ小雪が舞いはいじめ、第ニ見晴ポイントまで進むと霰(あられ)になった。寒いのでペースが上がったのか、時計を見ると前回よりかなり速いペースで歩いている。

|

|

| 烏帽子岳下から尾根をふり返る | 烏帽子の最高点 |

第三ポイントからは、ところどころ雪が残っており、アイスバーンになっているところもある。雪が登山道を隠しているので、ときおり道から外れる。大岩コースと展望岩コースの分岐からは完全に雪道となり、足跡が明瞭に残っていた展望岩コースを選択した。右側はすぐ谷が落ち込んでおり、踏み外すと上がって来れそうもないほど深く見える。途中から赤テープもあったので、その目印を頼りに分岐道の合流点まで進み、あとは真っ直ぐ山頂を目指す。耳が冷たくなってきたのでザックを下ろし耳当てを探していると、下で人の声がした。振り返ると、10メートルほど下をスキー帽子をかぶった男性が登ってくる。雪でかなり苦労しているらしく、同じところで悪戦苦闘している。我々は頂上で写真を撮ったりして休憩していたが、登ってくる気配がなかった。その先の折り返し後でも会うことはなかった。我々が駐車場に戻ったとき、他の車はなかったので、三国岳や時山に向かったとも思えない。どこへ行ってしまったのだろうか?。

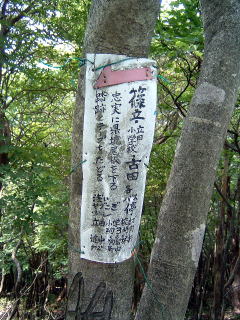

頂上から西に100メートルほど進むと、すぐ烏帽子最高点があり、木に剥げかかった標識が挟まっている。872メートルなので、頂上より、わずか7メートルほど高い。木の周りの雪が解けているので覘き込むと、深さは1メートル以上あるが、雪が締まっているので歩きやすい。ここから直角に左に折れ、狗留尊岳に進む。雪がなければ尾根通しの道だが、一面、雪原なので、方向を南に定めて進んでゆく。足跡は ほとんど消えているが、おそらくスノーシューで歩いただろう跡が かすかに残っているのが ところどころに見つかるので、その上を歩いた。この辺りは木の少ない尾根道なので普段、陽が当たるのだろう。ときおりヒザまで雪を踏み抜く。以前の記録を見たら、烏帽子頂上から狗留尊岳まで前回は30分、前々回は25分で歩いているが、この日は、なかなか進まない。794メートルピークを過ぎ、一旦下って、なだらかに登り返すとやっと狗留尊岳に到着した。この日は、烏帽子から40分もかかった。雪のない送電線鉄塔の真下で昼食にしようと腰を下ろしたが、ときどき突風が吹くので林の中に逃げ込んだ。

|

|

| 県境尾根から烏帽子岳 | 狗留尊岳頂上から三国岳 |

昼食後、13時過ぎに出発したが、気温が上がっているのだろう。岐路はヒザまでどころか、度々、太ももまで雪に沈んだ。一旦沈むと脱出するのに苦労する。雪の表面を見ていると緩んでいるかどうか判断できるところがあるので、できるだけ締まっていそうなところを選んで烏帽子頂上に戻り往路を下った。

なお、細野道の詳しい記録と写真は、下記の前回の記録をご参照ください。

| コース地図へ |

| コース絵地図へ |

上のコース地図は国土地理院の電子国土Webにより作成したもので、コースの赤線はイメージです。

下の絵地図は林間広場に掲示してあった地図に、サイト管理人が必要事項を加筆したものです。 (注) この絵地図は右が北。

◎前回の記録 Last report

(H21/6/27)

林間広場駐車場---(30)---第一見晴ポイント---(20)---第二P---(10)---第三P---(10)---第四P---(5)---登山道分岐---(10)---展望岩---(10)---登山道合流---(5)---烏帽子岳頂上---(5)---狗留尊山・時山分岐---(25)---狗留尊岳頂上

狗留尊岳頂上---(30)---烏帽子岳・時山分岐---(5)---烏帽子岳頂上---(3)---登山道分岐---(10)---合流---(3)---第四P---(5)---第三P---(5)---第二P---(15)---第一P---(20)---林間広場駐車場

平成21年4月、大垣山岳協会が3年の月日をかけ、烏帽子岳細野道を整備された。駐車場内には立派なトイレもあり、我々が着いたときには女性がお二人、清掃されていた。話を伺うと、新登山道完成の新聞発表以後、大勢の登山客があり、週末には駐車場が不足したため、面積を倍以上に拡充したとか。この日も「なにわ」ナンバーが止まっていた。

登山道は、おおむね尾根筋を登る。岩場などはなく歩きやすい。迷うような所もない。傾斜のあるところには、木の土留め階段が設けられている。また、登山道は、ほとんどが林の中で太陽に直射されることも少ない。ところどころの木に名札が掛かっている。

|

|

| 茶色の建物はWC。清掃が行き届いている | 駐車場の南側に登山道入口の表示がある。ここを右へ |

|

|

| 右下へ下りる | 見晴ポイントは4ヶ所ある |

|

|

| 第三見晴らしP | 右は展望台コースへ。左は大岩コースの分岐 |

標識に従うと舗装された田んぼの中を行く。舗装がなくなり地道を行くと、突き当たりに標識がある。ここは右下に下りる。

見晴ポイントは4ヶ所ある。見晴ポイント以外では眺望は、ほとんどない。第二ポイントは登山道から少し左に入る。木が伐採されているので、見通しが良い。

第四ポイントを過ぎると5分で展望岩コースと大岩コースの分岐がある。展望岩にはキケンの表示があるが、通り過ぎるだけなら危険はない。

|

| 見晴らしの良い頂上 |

以前の山頂は狭く、周りは林に囲まれていたので、10人も座れば満員状態だったが、木々が取り払われ明るく広い頂上となった。頂上から直接南に下るルートは、危険立ち入り禁止になっていた。

|

|

| 狗留尊岳へは、この表示を左へ | この巡視路標識が目印 |

|

|

| 延々と黒ゴムの階段が続く | 登山道から狗留尊岳の反射板が見える |

|

|

| 広い狗留尊岳頂上、左の山は三国岳 | 頂上の山名板 |

頂上から時山方面に下りると、5分も掛からないうちに分岐がある。狗留尊岳へは、ここを左に。あとは表示にあるように忠実に県境尾根の踏み跡を下る。目印は、送電線巡視用のオレンジ色の「三岐幹線」の標識。登山道は黒ゴム製の階段が続く。木々の間から狗留尊岳が見えてくると、あっという間に頂上に着く。頂上の南に大きな電波反射板があるので、通り過ぎることはないと思う。団体で来てもユッタリと食事が出来るほど頂上は広い。

帰路は、烏帽子岳山頂経由で、来た道を忠実に戻る。枝道があるので、入り込まないように。南西尾根やカネツリ谷に下りると車の回収に苦労する。

|

|

| 南西尾根、カネツリ谷などに下りないように | 下山の分岐路 |

烏帽子岳頂上から細野ルートの標識に従い、登山口に下りる。すると3分で分岐がある。右、大岩コース。左、展望岩コース。どちらに下りても、10分ほどで合流する。

林間コースなので、夏でも日陰を歩ける。ところで、私はこのルートでヒルにやられた。登りはじめから第四ポイントまでの間である。登山道沿いに、沢も谷もなかったので、全く無警戒だった。

◎お願い

山の状況は絶えず変化します。登山道の崩落、がけ崩れ、橋の流失などによる通行止めは、集中豪雨や台風が来るたびに起こります。また新道ができたり、廃道になったり、時には登山道の付け替えなどもあります。登られる方は最新の情報を入手してください。

また、この日記は、登った日、当時の個人的な記録です。ヤマケイのガイドブックのように、必要な情報を網羅してはおりません。リスクは自己責任でお願いします。