伊江島・タッチュー

★ データ / Data

登山日 : 平成25年12月19日

山 名 : タッチュー(正式山名は「城山」)

読 み : ぐすくやま

標 高 : 172.2m

地形図 : 伊江島

《お願い》上の画像はスライド画像です。見られないときは、JavaScriptを有効にしてください。

山 名 : タッチュー(正式山名は「城山」)

読 み : ぐすくやま

標 高 : 172.2m

地形図 : 伊江島

《お願い》上の画像はスライド画像です。見られないときは、JavaScriptを有効にしてください。

★ アクセス / Accses

本部町の本部港から伊江島行きのフェリーが出ている。所要時間、30分。出港時間は、季節により異なる。基本は9,11,15,17時。伊江港発は8,10,13,16時。夏季は増便される。名護のバスターミナルから本部港へはバスも出ている。およそ40分。車で来た人は、車をフェリーに乗せることも出来る。船会社のHPを見ると予約が必要。

★ コース / Course

伊江港---(25)---南登山口---(10)---頂上---(35)---伊江港

端数は5分、10分単位で切り上げて表示し、休憩時間は含んでいない。

なお、左のフェリーの出港時間は、平成25年12月現在。乗船される前に、ご確認を。

端数は5分、10分単位で切り上げて表示し、休憩時間は含んでいない。

なお、左のフェリーの出港時間は、平成25年12月現在。乗船される前に、ご確認を。

★ 記録 / Report

伊江島にある標高172.2mの城山は、伊江島タッチュー(イータッチュー)の愛称で親しまれている。タッチューとは、沖縄の言葉で垂直に伸びるというような意味があるそうだ。見る角度によって、少しずつ形は変わるが、烏帽子のような独特の形をしているので、本島からも、ひと目でわかる。船を下りてから登山口までは、舗装道路を通って、まず、伊江村役場を目指す。役場前は三叉路になっており、植え込みの中に立つ道標に従い左へ。道なりに直進すると変則四差路に突き当たる。右折して少し行ったところに南登山口の道標が左手にあり、階段になっている。登りきったところに展望台、みやげ物売り場の建物があり、一番、奥に登山口がある。道順は下の地図を参考に。登山道を進むと右へ進めという道標があり、ここからは頂上まで石段が続く。上のコース時間は切り上げ表示をしているので10分としたが、登山口のゲートから登り7分、下り5分だった。

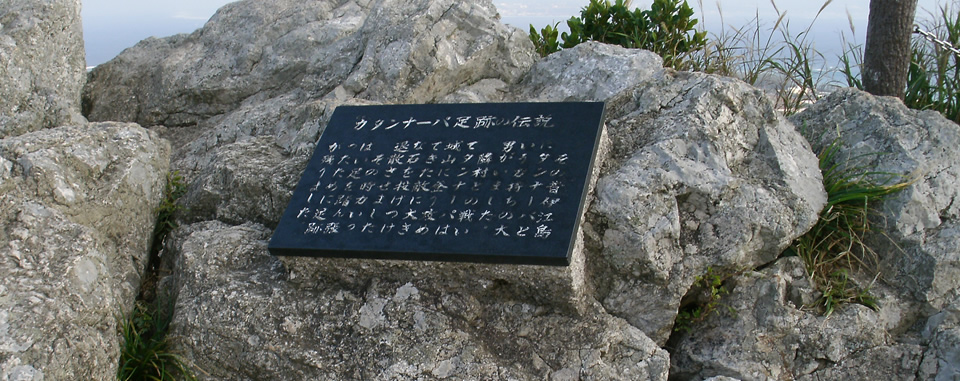

頂上には「力(ちから)タンナーパ足跡の伝説」の石碑があり、昔、隣の村と戦さになったとき、島の力持ちだったタンナーパが、この山に登って、攻めてきた敵にめがけて大きな石を投げて退散させたそうだ。そのとき踏ん張ったときの足跡が窪みになったという伝説である。その窪みが頂上に残っており、足跡の中には、お賽銭がたくさん入っていた。そう言われてみると、確かに巨大な足跡のように見える。頂上は360度の展望があり、本部半島から沖縄本島の山々はじめ、伊是名島まで見える。帰路は同じ道を引き返して登山口に出たあと、左の道を下ると、なだらかな坂が続き、村役場の前で来た道と合流する。

◎車で来た人へ---村役場の三叉路から左の道を行くと途中、階段があるので、右の道を行く。登山口の前に駐車場がある。

頂上には「力(ちから)タンナーパ足跡の伝説」の石碑があり、昔、隣の村と戦さになったとき、島の力持ちだったタンナーパが、この山に登って、攻めてきた敵にめがけて大きな石を投げて退散させたそうだ。そのとき踏ん張ったときの足跡が窪みになったという伝説である。その窪みが頂上に残っており、足跡の中には、お賽銭がたくさん入っていた。そう言われてみると、確かに巨大な足跡のように見える。頂上は360度の展望があり、本部半島から沖縄本島の山々はじめ、伊是名島まで見える。帰路は同じ道を引き返して登山口に出たあと、左の道を下ると、なだらかな坂が続き、村役場の前で来た道と合流する。

◎車で来た人へ---村役場の三叉路から左の道を行くと途中、階段があるので、右の道を行く。登山口の前に駐車場がある。

|

|

|

伊江島に船が着く |

村役場の道標、左へ |

南登山口の道標 |

|

|

|

階段を登る |

登山口に到着 |

ここが登山口 |

|

|

|

はじめは、こんな道 |

ここから階段登りが始まる |

途中の拝所 |

|

|

|

延々と階段が続く(M氏撮影) |

頂上に着く |

こんな四等三角点表示 |

|

|

|

力(ちから)タンナーパの足跡 |

さえぎるものが何もない頂上は360度の展望 |

|

|

2日前、伊江島のナガラ原第三貝塚で、ゴホウラと呼ばれる貝類の腕輪を着装した人骨が出土した。ゴホウラ貝の腕輪を着装した状態で人骨が見つかったのは沖縄県で初めてで、発見されたのは、女性の人骨だとか。このニュースを新聞で読んだので、ホテルの従業員に場所を聞いたらご存じなかった。調べたら港からさらに西にあり、翌日は朝一番のフェリーで本部港に戻るので、今回は見学するのを見送ったが、琉球新報に写真が掲載されたので、ご紹介する。人骨や石棺墓は、縄文時代後期から弥生時代中期(2,500~2,000年前)のものとみられる。ゴホウラ貝の腕輪は直径8センチ。石棺墓は、長さ2mで幅約90cm、深さ約40cm。伊江村教委は今後、発掘された人骨についてDNA調査も含めた分析を行う予定。ニュースと写真は「琉球新報」より。 |

| コース地図へ |

このコース地図は国土地理院の電子国土Webにより作成したもので、コースの赤線はイメージです。

◎お願い

この日記は、登った日、当時の個人的な記録です。ヤマケイのガイドブックのように、必要な情報を網羅してはおりません。