☆データ/Data

登山日 : 平成24年3月25日

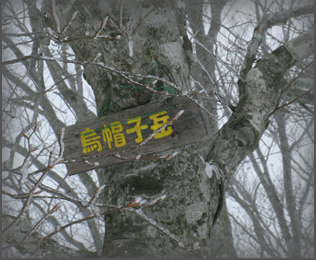

山 名 : 烏帽子岳

読 み : えぼしだけ

標 高 : 1,626m

地形図 : 飛騨大原、大鷲

☆アクセス/Access

せせらぎ街道を「めいほうスキー場」へ。

☆コース/Course

めいほうスキー場・最終リフト---(160)---烏帽子岳---(170)---めいほうスキー場駐車場

コンデションは、全コース新雪が20〜30センチ、深いところではヒザまで積もった状況。なお、小刻みに休憩し、途中での時間を計っていないので休憩時間を含んでいる。

☆記録/Report

めいほう高原自然体験センター長が案内してくれる「烏帽子岳カンジキトレッキング」に参加した。実は3年前の同じ頃、烏帽子岳でカンジキ初体験をするため計画したのだが、その年は雪がなかった。その翌年は、オサンババに行ったが、カンジキが必要なかったので、またしても体験できなかった。今年も3日前に雨が降り、センター長から雪なら実施するが、雨なら中止すると連絡があったので、半分あきらめ気分で午前6時、自宅を出た。

前夜からの雨は上がっていたが、西の空は黒い雲に蔽われていた。、いつ降りだしてもいいような空模様だ。案の定、美濃ICあたりから雨が降ってきた。その雨も、やがてミゾレとなり、貝付トンネルを出ると雪に変わった。せせらぎ街道に入り、道の駅を過ぎると道路の端に雪が積もるようになり、これなら中止になることないだろうと安心したが、山頂で地吹雪に見舞われるとは、この時には思ってもいなかった。

今回の山行きは、白山や北アの展望を見ることもなく、ただ、頂上に行って来ただけ、という結果に終った。それでも尾根歩きは楽しかったが、2時間20分の林道歩きは単調で、自宅に帰って携帯の歩数計を見たら2万歩をはるかに越えていた。

天気がよければ見れただろう展望は、このサイトの⇒オサンババのページからどうぞ。

|

リフト終点でカンジキを履く。今まで積雪の山に登るときはアイゼンしか使ったことがなかったので、実は、カンジキ初体験。自己流で靴に取り付けてみたが、どうも違うようで、センター長が直してくれた。 (右)足跡のない尾根道。歩きはじめて間もない、この頃の積雪は約30センチほど。ラッセルをするのは先頭を歩くセンター長。後ろについている方は、たいへん有り難い。前方をカモシカが横切るのが見えた。 |

|

|

|

|

|

ときおり、薄日が差して、天気回復の期待をさせるが、雪はいっこうに止む気配なし。3つ目のピークを越える頃から風が強まる。土手のように盛り上がった右側からは、細かい雪が音を立てて巻き上がってくる。 (左)下山道から烏帽子の手前のピーク。(右)動物の足跡ではない。木から落ちた雪の塊が、風に吹かれてコロコロと雪の表面を転がっている様子。 |

|

|

|

|

|

充電済みのデジカメのバッテリーが突然切れた。自宅に帰って確認したら、容量は一杯残っていた。原因は急激な温度低下で、一時、ダウンしたらしい。この後は、携帯で撮影。 登山道が林道と合流する。長い長い林道歩きが始まる。新雪の深さは20〜50センチで、登山道と変わらない。 幅1メートル前後の沢を渡る。記憶にあるだけでも沢渡りは6ヶ所はあった。 |

|

|

(左)出発のときから絶えず先頭でラッセルをしてくれるセンター長。吹き溜まりでは、ヒザ上まで雪があった。 (右)林道の路肩がわかりにくいほどの雪が積もっている。 このあたりは複雑な地形のようで、左山だったり、右に山が迫ったりで、地図を見ると道も曲がりくねっている。 (左)雪が桜の花びらのように舞っている。 (右)スキー場から林道に出るゲート。ここまで来るとスキー場の音楽が聞こえる。 |

|

|

|

| コース地図へ |

コース地図の赤線はイメージです。

なお、素晴らしい展望が見られたH22/3のオサンババは、こちらから・・・。 ⇒ オサンババへ

◎お願い

山の状況は絶えず変化します。登山道の崩落、がけ崩れ、橋の流失などによる通行止めは、集中豪雨や台風が来るたびに起こります。また新道ができたり、廃道になったり、時には登山道の付け替えなどもあります。登られる方は最新の情報を入手してください。

また、私の日記は、登った日、当時の個人的な記録です。ヤマケイのガイドブックのように、必要な情報を網羅してはおりません。リスクは自己責任でお願いします。